| |

|

9/19 10:25 トラバース

朝日岳を巻くトラバース。絶壁の狭い足場だが、落ちる気はしない。

|

|

9/19 10:45 茶臼岳

朝日岳山頂から茶臼岳。このアングルだと茶臼っぽい。

|

| |

|

9/19 10:45 朝日岳

肩から5分で朝日岳(1896m)の山頂に到着。

|

|

9/19 10:45 茶臼をバックにもう一枚

|

| |

|

9/19 10:45 三倉山をバックにもう一枚

|

|

9/19 10:50 朝日の肩

山頂から朝日の肩を見下ろす。後方はこれから辿る熊見曽根と隠居倉。さらに後方は三倉山。

|

| |

|

9/19 10:50 峠の茶屋

朝日岳山頂から峠の茶屋とロープウェイ。駐車場は満車のようだ。

|

|

9/19 10:55 爆裂火口

朝日岳北側の爆裂火口。

|

| |

|

9/19 11:00 ナナカマド

真っ赤な実を付けたナナカマド。紅葉はこれからだ。

|

|

9/19 11:25 茶臼岳

熊見曽根から茶臼岳。

|

| |

|

9/19 11:30 朝日岳

熊見曽根から朝日岳。朝日岳のトラバースは横から見ると絶壁だ。

|

|

9/19 11:30 朝日岳

熊見曽根から朝日岳。朝日岳のトラバースは横から見ると絶壁だ。

|

| |

|

9/19 11:45 トリカブト

この時期に来るのは初めてだが、トリカブトが非常に多い。

|

|

9/19 11:55 隠居倉

「三斗小屋温泉からここに登って行くには、たとえ健脚の人でもご隠居のように杖を突かないと登れないほどの急坂」というのが由来らしい。気温17℃。

|

| |

|

9/19 11:55 沼っ原池

円形の貯水池・沼っ原池。5月にはあそこから三斗小屋温泉に来たのだ。

|

|

9/19 12:05 茶臼から朝日

茶臼岳から朝日岳にかけての登山道が全部見える。

|

| |

|

9/19 12:45 カラフルな土

源泉周囲の土は何故かとてもカラフル。

|

|

9/19 12:45 源泉

ここは煙草屋旅館の露天風呂の源泉。

|

| |

|

9/19 13:00 青空

|

|

9/19 13:00 樹林帯

樹林帯の中、笹原を縫うように下る。三斗小屋温泉はもうすぐだ。

|

| |

|

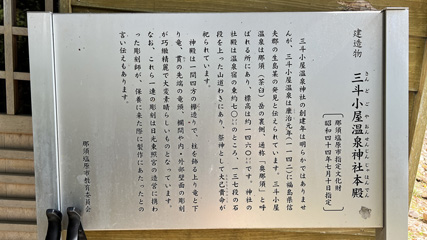

9/19 13:05 温泉神社

中の神殿の彫刻は日光東照宮の造営に携わった彫刻師が湯治に来た際に彫ったのだとか。

|

|

9/19 13:05 温泉神社について

|

| |

|

9/19 13:10 煙草屋旅館

昭和の雰囲気が漂う煙草屋旅館。

|

|

9/19 13:10 煙草屋旅館

20室70人収容で、2つの内湯と露天風呂がある。過去6回宿泊した。

|

| |

|

9/19 13:15 大黒屋旅館

こちらは築156年、明治の遺産にして国の有形文化財。昨年11月、今年5月に続いて3回目。

|

|

9/19 13:15 本館

戊辰戦争で味方のはずの官軍に燃やされ、翌年の明治2年に再建されたのがこの本館で、築156年になる。

|

| |

|

9/19 13:30 水場

館内の洗面所の水は硫黄成分が多くて飲用不適なので、宿泊者の飲料水はこの水を使う。

|

|

9/19 13:30 渡り廊下

本館と新館は渡り廊下で繋がっている。

|

| |

|

9/19 13:30 帳場兼談話室

1泊2食付き14,000円。チェックイン14:00、夕食17:30、朝食6:30、消灯21:00。

|

|

9/19 13:30 厨房

帳場の隣が厨房。飲み物やお土産もここで声をかけて購入する。

|

| |

|

9/19 13:35 おでん

ランチは担いで来たおでんと小屋で買ったビール。大黒屋だけにビールはエビス1択。

|

|

9/19 13:35 おでん

一正の6品おでん。撮影前に1品食べてしまった。

|

| |

|

9/19 13:40 テーブルベンチ

自炊室は無いので、中庭のテーブルでランチ。雨天時は新館の玄関土間で火器使用可。

|

|

9/19 14:25 新館

2階端の我々の部屋から見た新館。

|

| |

|

9/19 14:40 本館

部屋は全て個室。本日の泊まり客は17名で本館は我々ともう1組の5人パーティー。我々は渋い本館を予約時に強く希望した。

|

|

9/19 14:45 ランプ

1階廊下の灯りは石油ランプ。

|

| |

|

9/19 14:45 岩風呂

お風呂は1時間毎に男女入れ替え制。偶数時の男子は小さい方の「岩風呂」で定員4~5人。まずはここに入る。

|

|

9/19 15:00 大風呂

奇数時の男子は大きい方の「大風呂」で定員8~10人。窓が大きくて開放的だ。

|

| |

|

9/19 15:35 テント場

水場の脇を少し登るとヘリポートを兼ねたテント場がある。バブル期にはヘリで乗り付けたお金持ちがいたそう。

|

|

9/19 16:30 秋の雲

酷暑が続いた今年の夏だが、今日を境に秋の空気に入れ替わるそう。

|

| |

|

9/19 17:30 夕食

大黒屋の食事は部屋食。朱塗りのお膳で運ばれてくる。山小屋で部屋食なんて他では味わえない贅沢。

|

|

9/19 17:30 夕食

サーモンフライ、茄子の煮物がメインの美味しい夕食。

|

| |

|

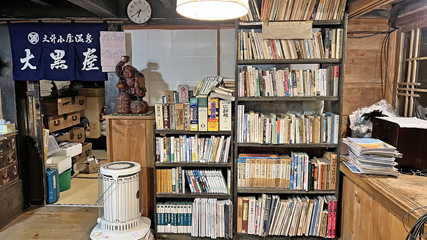

9/19 18:40 本棚

山の本が中心の本棚。大黒様もいらっしゃる。充電は無料で出来る。

|

|

9/19 18:40 談話室

冬場は炬燵になっていた。棚の側面にレトロなインターフォンが付いている。

|